参議院選挙の争点の一つが消費税の減税だ。石破首相は7月2日に行われた党首討論会で、消費税は法律によって社会保障に使われると指摘している。一方で、ネット上では消費税が社会保障に使われているのか疑わしいという指摘も出ている。消費税がどのように使われているのかファクトチェックした。

対象言説

「消費税はきちんと消費税法によって社会保障に充てなければいけないということが決まっているわけだし、今、国だけで見れば消費税収20兆、社会保障に使うお金が34兆。全然足りません」(2025年7月2日に行われた日本記者クラブ主催の党首討論での石破首相の発言)

消費税の減税に自民党は一貫して反対しており、その理由として消費税は社会保障費に充てられているとしている。石破首相の上記の発言を踏まえて、「消費税は社会保障費に使われているのか」と対象言説とする。

結論

消費税法では消費税は、「年金、医療、及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策」の経費に充てることになっており、消費税10%のうち地方税分の1%を除いた9%が社会保障に充てられていることになっている。ただ、消費税収は一般会計予算に組み入れられており、明確に消費税収を社会保障費に支出したことを示す記録が有るわけではない。このため、特別会計にすべきという議論も有る。

ファクトチェックの詳細

消費税とは

財務省は公式サイト「消費税」を知ろう—もっと知りたい税のこと」で、消費税について「商品の販売やサービスに対してかかる税金」であり、その目的について、「少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、社会保障制度を全世代型に転換していかねばならない」と説明している。社会保障制度の基本は「保険料による支え合い」だとしながらも「保険料だけでは負担が現役世代に集中してしまう」、「ほかの税と異なり、世代や就労の状況に関わらず、広く国民の皆さまに負担をお願いする」、「経済活動に対する影響が相対的に小さく、税収が景気や人口構成の変化に左右されにくい」としている。

消費税の税収の伸びは

まず消費税の規模を確認しておきたい。上のグラブは財務省の公式サイト「消費税について教えてください」に掲載されているもので、一般会計での税収の総額とその推移を示したものだ。このグラフから、消費税が所得税、法人税を抜いて最も大きい金額になっていることがわかる。直近の2025年度で24兆円余、一般会計の3割を占めている。

消費税は1989年4月に3%で導入され、その年度の税収は3.3兆円だった。その後、1997年4月に5%に引き上げられ、税収は9.3兆円に伸びている。「社会保障と税の一体改革」に関する三党合意を経た2014年4月には8%、そして2019年10月には現在の10%に引き上げられ、2014年度は16兆円、2020年度は21兆円に税収は伸び、所得税を抜いて税収に占める比率は35%と最大になり現在に至っている。

一般歳出に占める社会保障費とその財源

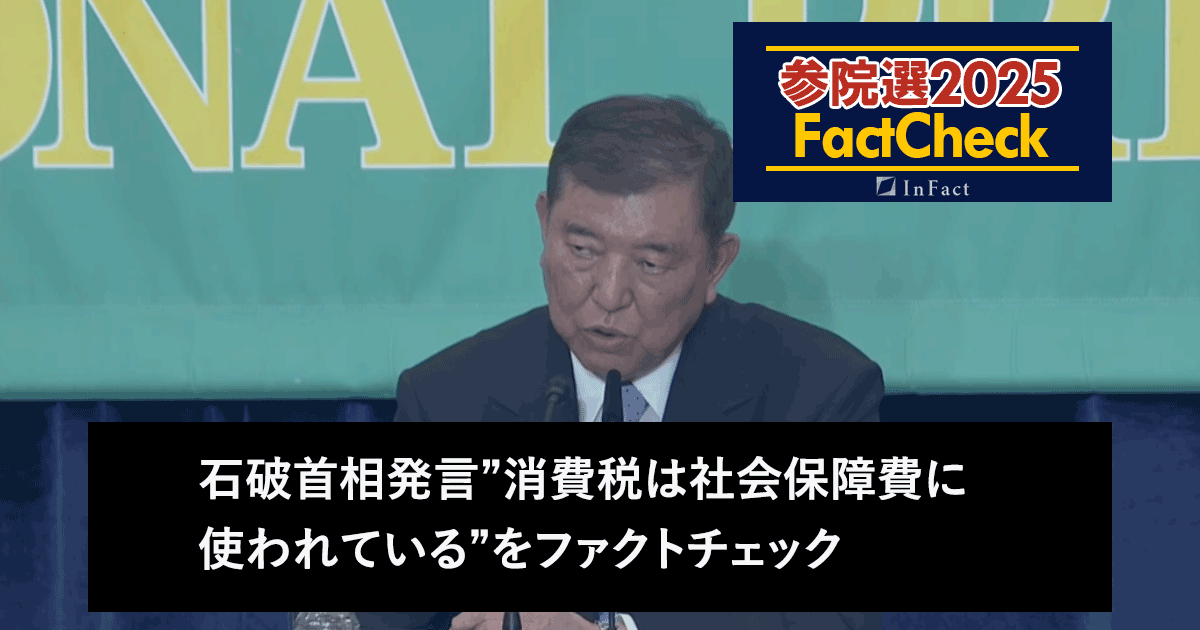

次に歳出、つまり支出の方を確認する。上の図は厚生労働省の公式サイト「社会保障と財政」による2025年度一般会計予算の歳入歳出だ。ここに、歳出に占める社会保障費の状況が書かれている。それによると一般歳出68兆円余のうち社会保障費は38兆円余で半分を占めている。

では、社会保障費の財源はどうなっているのだろうか。

上の説明は厚生労働省の公式サイト「社会保障と財政」に掲載されているもので、一番左側のデータは2024年度の国の一般会計における社会保障給付費(社会保障費)の内訳を示している。給付費の総額は137.8兆円で、年金の支払いが最も多く61.7兆円、次に医療費で42.8兆円、介護費が13.9兆円、子ども・子育て費等が10.8兆円となっている。

その右横が給付の財源で、保険料が最も多く80.3兆円が充てられているが、次に多いのが国庫負担の37.7兆円、地方負担の17兆円となっている。この国庫負担が、「社会保障関係費」として計上されている国税で、消費税もここに入る。ただし、23.8兆円(2024年度)が見込まれる消費税をすべて充てても足りず、他の税収や借金である国債に頼ざるを得ないのが現状だ。

消費税法の記述

石破首相は「消費税はきちんと消費税法によって社会保障に充てなければいけないということが決まっている」と発言している。これは、消費税法の第1条第2項で「消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てる」と定められていることを指している。つまり消費税は、この規定によって「毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てる」ことが定められており、石破首相の指摘通り、法律によって社会保障費に充てることが決められている。

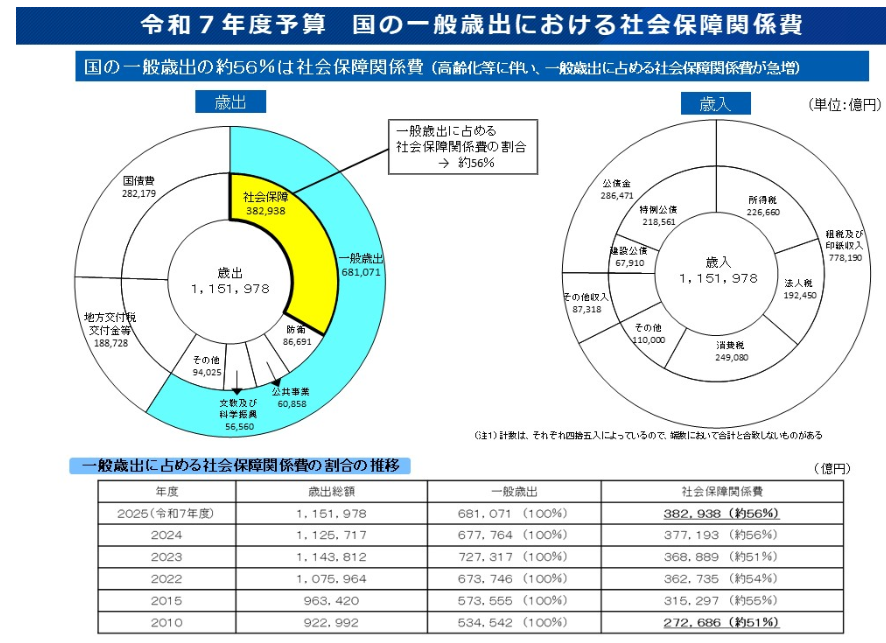

財務省の公式サイト「消費税の使途に関する資料 」によると、「社会保障と税の一体改革」に沿って、消費税率の引き上げによる増収分を含む国と地方の消費税収は、地方分の消費税率1%を除いて「すべて社会保障財源に充てる」こととされている。

もう少し詳しく見てみたい。上のグラフは、「社会保障と税の一体改革」以前の消費税率が5%の時と10%に引き上げられたときの税収の使い方を示したものだ。消費税収には国税と地方税の二つあるわけだが、消費税率が5%だったときは国税が4%で地方税が1%で構成されていた。4%のうち地方交付税分を除いた2.82%は福祉目的として、高齢者3経費に充てられていた。

それが10%に引き上げられた現在を見ると国税は7.8%で、地方税が2.2%となっている。このうち地方税の使い道については、地方税法の第72条の116において定められており、引き上げ分については「消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」となっている。消費税率の引き上げ分、つまり1.2%については社会保障費に使うことがここで定められている。ただし地方税1%分にあたる3兆円は特に使途は限定されていない。

一般会計だと消費税収の使い道は分からないのか

ところで上記の説明は全て予算ベースだ。当然ながら実際にどう使われたのかは決算ベースで確認する必要がある。これに関連して2024年4月5日の衆議院財務金融委員会で、立憲民主党の江田憲司議員が次のように発言している。

「昔の道路特定財源のように、消費税収を区分経理して、特別会計の管理をしていれば、まだ社会保障の財源に充てると言えると思いますよ。しかし、今やっていることは、消費税法の一条か二条か忘れました、そこに社会保障に充てるということと、予算総則に書いているだけで、しかも、年間の、予算の例えば社会保障関係費というのは三十七兆か八兆円でしょう。今、消費税の国の税収というのは二十三兆円、四兆円でしょう。要は、社会保障の内数だから、税収をそこに充てていますといったって、お金に色はついていないわけだから、そこはもう全く特別会計のようにリンクしていないわけです。消費税収がどこに使われているか分からないわけだから、金に色目はないわけですからね」

江田議員はこの中で、使途が明確になる特別会計ではなく、様々な税収が一般財源として確保され様々な事業に使われる一般会計の中に消費税が組み込まれている限り、消費税が実際に社会保障に使われているのかは確認できないと指摘している。

財務省とのQ&A

財務省は、消費税が社会保障費に使われているとしている訳だが、あらためて財務省主税局税制第二課にその点を聞いた。

Q消費税収はすべて社会保障に使われているのか?

A消費税法によって地方分を含めて消費税収は、すべて社会保障の経費に使うよう定めている。地方交付税分も社会保障に充てるよう求めている。地方税1%分については、総務省に確認してほしい。

Q江田議員がお金には色がないので、消費税が実際に社会保障費に使われたのか、一般会計では確認できないと指摘しているが、消費税が社会保障費にすべて使われたことを示す記録は有るのか?

Aいまの社会保障費は消費税収だけでは足りていない。消費税収だけでは賄いきれず、法人税収とかも使っている状況だ。消費税は全額、社会保障費に使っている。社会保障費のうち何にいくら使ったかを示す内部書類はあるが、消費税が社会保障費に使われたことを確認する書類はない。

総務省とのQ&A

地方税1%分については社会保障に使うよう特に定められていないが、その理由については、総務省自治税務局都道府県税課に聞いた。

Q消費税法では消費税収はすべて社会保障の経費に充てるよう定めているが、実際、1%分は除外されている、それはなぜか。

A地方税法で一体改革の引き上げ分である1.2%分については目的税として社会保障に充てるよう定められた。しかし残る1%分について特に取り決めはなく、普通税であり、使用目的が決まっている訳ではない。

(清水竜太郎)

編集長追記

ファクトチェックの多くはレーティングを使用して「誤り」「ミスリード」といった判定を行います。これはわかりやすいのですが、判定結果が過度にクローズアップされてしまい、複雑な社会の仕組みに目がいかない部分があると考えています。このためInFactは、判定よりも説明を重視するファクトチェックを始めています。レーティングを使わずに、発信された内容について調べた内容を説明するものです。

InFactの記事は説明が多くてわかりにくいというご批判も有るかと思います。それでも、判定によって発言を否定したり肯定したりするよりも、複雑な社会の制度を説明することを重視したいと考えています。