落雷の発生事故でクラブ活動中の生徒が被害を受けるといった雷による事故が起きている。奈良市の高校で生徒が被害を受けたケースでは、雷注意報が出ていたが、注意報は注意するという意味合いが強く、避難するといった感覚は薄いとも言える。重大な災害が起きる恐れがあるとき気象庁が警戒を呼び掛ける「警報」は雷にはない。その理由を調べた。

気象庁の公式サイトによると気象庁は、「災害の防止・軽減のため」、気象の警報や注意報などの情報を発表している。こうした情報の内容や発表のタイミングについては、「常に市町村、都道府県、国の機関、報道関係等の防災機関との間で意見交換を行ない、効果的な防災活動の支援になるよう努めている」としている。

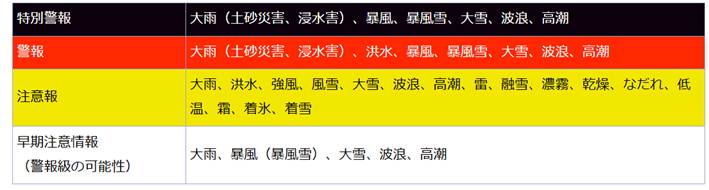

気象庁は現象と災害の内容によって以下のように▲特別警報を6種類、▲警報を7種類、▲注意報を16種類、▲早期注意情報を5種類に分けている。これを見れば分かるように、雷には警報が無い。

注意報のうち警報がないのは雷だけではない。全部で9種類ある。それをまとめたのが下図になる。雷、融雪、濃霧、乾燥、なだれ、低温、霜、着氷、着雪だ。

(気象庁の公式サイトより気象警報・注意報 | 気象庁)

警報とは「重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼び掛けて行なう予報」だとしているのに対して、注意報とは「災害が発生するおそれのあるときに注意を呼び掛けて行なう予報」となっている。そしてその発表基準は、市町村ごとに過去の災害を網羅的に調査した上で決めているとしている。

こうした情報が「効果的な防災活動の支援」になるよう、国は警戒レベルを設定し、段階的に「取るべき行動」を示している。

大雨を例にとると「大雨警報」は、警戒レベル3に相当し、高齢者などの避難を発令する目安となっている。これに対して「大雨注意報」は、警戒レベル2に相当し、避難行動の確認が必要とされる。

ところが雷注意報は、「落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲の発達に伴い、発生する激しい気象現象による人や建物への被害が発生するおそれがあると予想したときに発表」するとしていて、「取るべき行動」を示した警戒レベルも設けられていない。

これらについて気象庁気象リスク対策課に聞いた。

Q 雷には注意報はあるが、警報はないのか。

A 雷に注意報はあるが、警報はない。

Q 警報がないならそれはなぜか。

A 雷は起きる場所が分かりにくく、予測するのが難しいからだ。例えば何々市に雷が落ちやすいというのが分かりにくい。そして雷の強さについても分かりにくく、注意報ということになる。大雨の場合は、量が多かったり、激しいところが分かるので被害が強くなるかが分かるが、雷はそうはいかない。

Q 注意報だと警報と比べて弱い印象があるがどう考えるか。また警戒レベルが付いていないが、自分で判断するということなのか。

A 落雷は命に係るものだ。大気が不安定で雷雨の可能性があると言う予報が出れば、気を付けてほしい。とくに積乱雲が近づいて、雷の音が聞こえる場合は、頑丈な建物に避難することが重要だ。また雷の激しさが分かる「雷ナウキャスト」を見る習慣をつけて自分でも判断してほしい。

このように雷注意報はあるが、予測が難しいので警報はない。

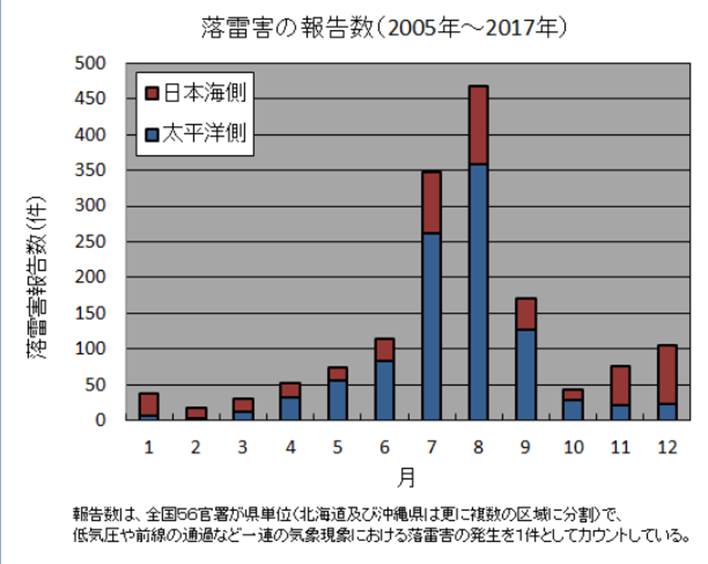

(気象庁の公式サイトより落雷害の月別件数 | 気象庁)

気象庁のまとめによると落雷害の件数は2017年までの13年間で1540件起きている。年間の平均は118.5件に上る。およそ30%が8月に集中している。地域別ではおよそ65%が太平洋側で、およそ35%が日本海側で起きている。ただ11月から3月は日本海側で多くなっている。

気象庁の公式サイトで見ることができる「雷ナウキャスト(気象庁 | 雨雲の動き・雷活動度・竜巻発生確度(ナウキャスト))」では、雷の激しさや雷の可能性を1キロ格子単位で解析して、その1時間後までの予測を行なっている。雷の活動度は、「雷の可能性あり」から「激しい雷」までの4段階に分かれていて、地図中で簡単に状況が分かる。(清水竜太郎)