2024年の自民党総裁選で議論になったものの一つに日本企業の解雇規制がある。小泉進次郎議員が出馬会見の中で、日本の解雇規制は「大企業に関しては解雇を容易に許さない」と発言した。「解雇を容易に許さない」、つまり解雇規制が厳しいという主張だ。これに対し、OECD(経済開発協力機構)の指標を指摘して、国際的にみると日本は解雇がしやすい国であると反論するメディアもあった。日本の解雇規制は厳しいのか?厳しくないのか?根拠となったOECDの指標を検証した。

対象言説

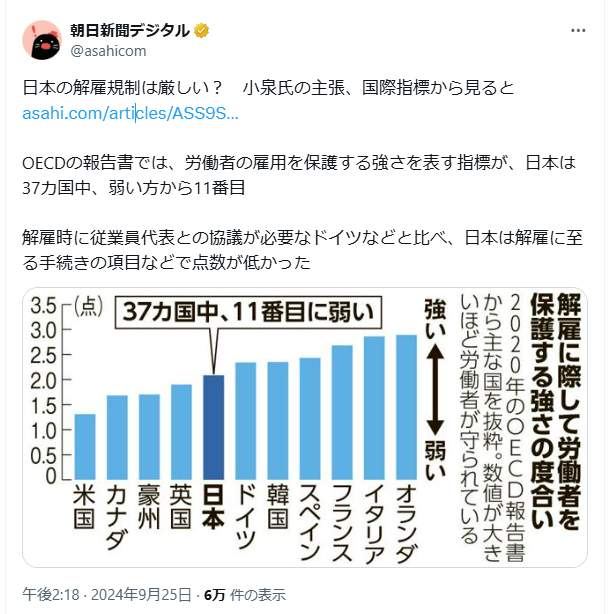

「経済協力開発機構(OECD)の2020年の報告書では、労働者の雇用を保護する強さを表す指標が、日本は37カ国中、弱い方から11番目だった。解雇の際に従業員代表との協議が必要なドイツなどと比べ、日本は解雇に至る手続きの項目などで点数が低かった。」

(朝日新聞デジタル、2024年9月25日、参照)

結論 OECDの指標を使う際には十分な説明が必要

OECDの「雇用保護指標」において、日本のランキングは37か国中下から11番目であり、雇用保護が比較的弱い国に位置付けられていることは事実。しかし、日本の評価の詳細を見てみると、「不当解雇」の認定に裁判官の裁量が広く認められるなど、労働者が守られているとして評価されている項目もある。

OECDは様々な基準で検討をしており、指標で示された総合的な順位だけをもって、一概に「解雇規制」が厳しいか否かを判断することは困難だ。したがって、日本で解雇規制について検討する際には、OECDの指標が示した順位だけでなく、その内容を慎重に検討しなければならない。

ファクトチェックの詳細

OECDの指標の内容は?

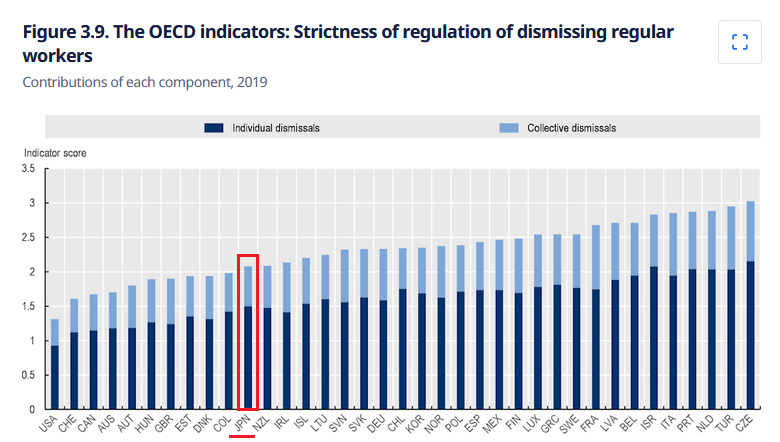

解雇規制については、OECD(経済開発協力機構)がOECD加盟国の雇用保護規制について調査し発表している。2019年の発表によれば、日本は加盟国37カ国中、27位に位置付けられており、確かにOECDの指標では雇用保護が強いとは言えない(参照〔3.3.1〕、「Figure3.9.The OECD indicators: Strictness of regulation of dismissing regular workers」〔OECD指標:正規労働者の解雇規制の厳しさ〕)。

つまり解雇しやすい、つまり解雇規制が緩い国という見方ができる。朝日新聞の「37か国中、弱い方から11番目」とはこのことを指す。予め断っておくと、このファクトチェックは記事が誤っていると指摘したいわけではない。記事は根拠に基づいて書かれていることは間違いない。その根拠となっているOECDの指標について細かく確認する作業だと理解して頂きたい。

OECDの指標の根拠を項目別に見てみよう。

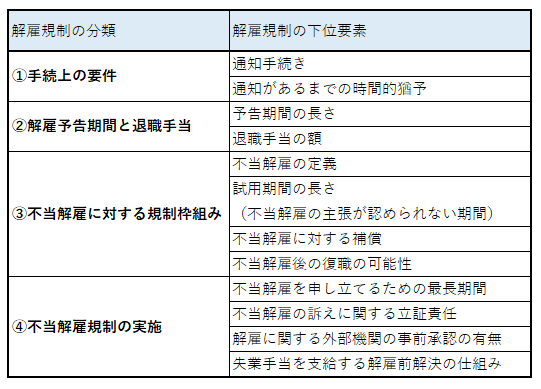

解雇規制の厳しさは4つの項目から判断されている。

①「Procedural requirements(手続上の要件)」

②「Notice period and severance pay(解雇予告手当と退職手当)」

③「Regulatory framework for unfair individual dismissals of regular workers(不当解雇に対する規制枠組み)」

④「Enforcement of unfair dismissal regulation(不当解雇規制の実施)」の4つの項目だ。

そして、各項目は、さらに細かい要素に分類されている。

ここで基礎的な疑問を発する。そもそも、OECDの指標は、日本でいうところの「解雇規制の厳しさ」を表しているのだろうか。

一般的に、私たちが「日本の解雇規制が厳しい」と言う時、「会社の業績が悪くなっても整理解雇が出来ない」、「パフォーマンスが悪い社員も解雇できない」といった状況を想定している。

OECDの判断の根拠である4つの項目、①「手続上の要件」、②「解雇予告期間と解雇手当」、③「不当解雇に対する規制枠組み」、④「不当解雇規制の実施」の内容を詳しく見てみよう。

①手続上の要件・②解雇予告関連では「解雇しやすい」という評価

まず、日本が低く評価されている項目、すなわち日本は「解雇しやすい」と評価された項目をみてみよう。

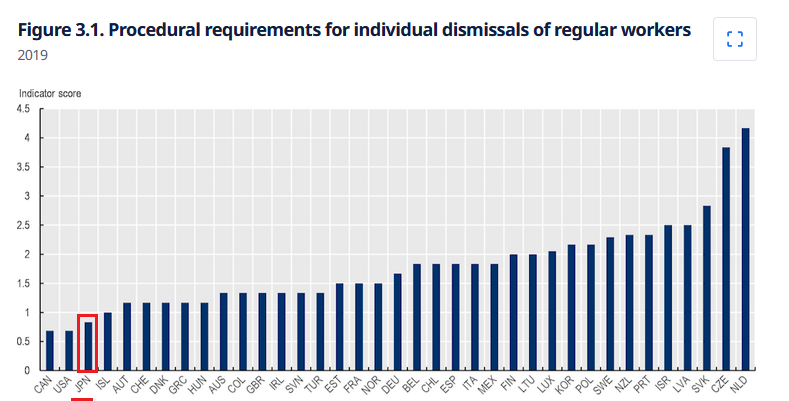

解雇に関する「手続上の要件」については、日本では法律上の解雇手続きが厳しくない(原則として、30日前に口頭での通知が求められているのみ〔労働基準法20条〕)。そのため、37カ国中35位と、かなり「解雇しやすい」国に位置付けられている(「3.3.1 Figure3.1. Procedural requirements for individual dismissals of regular workers」、参照)。

「手続上の要件」が最も厳しいオランダ(NLD)では、職業安定所または地方裁判所の事前の許可なく解雇することは出来ない。また、8番目に解雇が厳しいスウェーデン(SWE)でも、労働者が解雇に異議を唱えた場合、裁判所の判断が下されるまで解雇が停止される。

そのような国と比較すれば、解雇の手続として要求される事項が少ない日本は、「解雇しやすい」と評価されるだろう。

続いて、「②解雇予告期間と退職手当」についても、37カ国中日本は下から6番目と低く評価されている(「3.3.1 Figure 3.2. Notice period and severance pay for individual dismissals of regular workers」、参照)。

この項目は、「予告期間の長さ(Length of notice period)」と「退職手当の額(Amount of severance pay)」の2点から評価される。

.png)

日本では、解雇までの予告期間は30日と定められている(労働基準法20条)。他方、「退職手当(severance pay)」とは、解雇の際に勤続年数や解雇理由に応じて労働者に支払われる補償金のことだが、日本では「退職手当」は法令で定められていない。

「解雇予告期間と退職手当」が最も手厚いと評価されたトルコでは、勤続年数4年の社員の場合、半年間分の賃金が退職手当として支払われる。また、イスラエルやリトアニアでは、これまでに得た給与所得の10%が退職手当として支払われるとのことだ。

日本でも、紛争を避けるため解雇の際に一定の金銭が支払われていることもあるが、これは法律上のルールではない。そのため、この点では日本は「解雇しやすい」と評価されている。

「不当解雇」の評価では「解雇しにくい」という評価

他方で、「解雇しにくい」と評価されたのは、「不当解雇に対する規制枠組み」の項目だ。

「不当解雇に対する規制枠組み」については、日本は37カ国中13番目と比較的高い評価を受けている(「3.3.1 Figure 3.4. Regulatory framework for unfair individual dismissals of regular workers」、参照)。この項目は、「不当解雇の定義」・「試用期間(不当解雇が主張できない期間)の長さ」・「不当解雇に対する補償」・「不当解雇後の復職の可能性」の4つの観点から判断される。

.png)

この項目で、「不当解雇の定義」に関する日本の制度が評価を得ている。OECDは、「不当解雇」かどうかを判断する際に、解雇理由が虚偽であるかどうか等、裁判官が判断できる範囲が限定されている国では、労働者があまり保護されていないと判断している。これについて日本では、不当解雇の判断基準は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」(労働契約法16条)というものであり、裁判官が様々な事情を考慮して「不当解雇」かどうかを判断することができる。そのため、この点で日本は「解雇しにくい」との評価を受けている。

この背景について付言すると、日本で「解雇しにくい」という時には、「不当解雇」と評価される範囲が広い(経済的状況や、待遇、労働者のパフォーマンス等様々な事情を考慮して判断される)ことを意味するのが通常だ。前述の「手続上の要件」・「解雇予告期間と解雇手当」についても、確かに日本では法定のルールは存在しないが、実際に、どのような手続きを踏んで解雇したか、労働者へ補償金を支払ったかは、この「不当解雇」かどうかの点で考慮することができる。

そのため、この観点から見ると、日本は「解雇しにくい国」とは言えそうだ。つまり、この「不当解雇の定義」の評価を取り出した場合、日本は「37カ国中、12番目に『解雇しにくい』」という評価になる。

また、「試用期間(不当解雇が主張できない期間)の長さ」については、ほぼ全ての国で試用期間中は不当解雇規制が適用されない一方で、日本では試用期間中も不当解雇は許されない。そのため、この項目では日本は非常に高い評価を受けることになる。

「不当解雇」を主張する際の制度は?

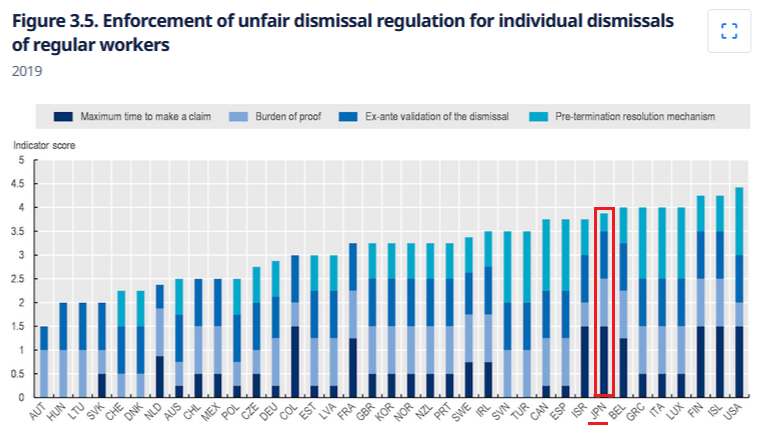

また、「不当解雇規制の実施」の項目も、日本は非常に高い評価を受けている(37カ国中8番)(「3.3.1 Figure 3.5. Enforcement of unfair dismissal regulation for individual dismissals of regular workers」、参照)。

具体的な観点として、「不当解雇を申し立てるための最長期間」、「不当解雇の訴えに関する立証責任」、「解雇に関する外部機関の事前承認の有無」、「失業手当を支給する解雇前解決の仕組み」の内容が判断されている。

それぞれの観点から、不当解雇に関する労働者の主張を訴えやすいか否かが考慮されている。

日本の評価が高くなっている理由は、諸外国では、従業員が不当解雇を申し立てられる期間に制限があるところ(中央値で2カ月間)、日本では期間制限がない点にあるようだ。

日本の解雇規制は厳しいのか?

以上、OECDが日本を加盟37か国中、27番目(下から11番目)に解雇規制が緩い、つまり「解雇しやすい」とした指標の根拠を見てきた。つまり、これは①「手続上の要件」、②「解雇予告期間と解雇手当」、③「不当解雇に対する規制枠組み」、④「不当解雇規制の実施」の4項目を総合的に考慮したものだと考えられる。

日本が特にランキングを下げている理由は、①「手続上の要件」・②「解雇予告期間と解雇手当」について、法律上の規制が少ないことが原因だ。反対に、③「不当解雇に対する規制枠組み」・④「不当解雇規制の実施」については、従業員が保護されている(解雇されにくい)と判断されている

すなわち、会社が解雇を実施するまでの点をとらえれば、具体的な制約が少なく「解雇しやすい」と言えそうだが、解雇が実施された後、実際に、その解雇が「不当解雇」かどうかを争われる場面では、広く「不当解雇」が認められる場合がある。

OECDの調査はあくまでも、各国の制度を比較したものであり、一概に、「解雇しやすい」「解雇しにくい」を示したものとは言えない。客観的な制度を比較するOECDの調査において、総合的な評価が「高い/低い」と判断されたからと言って、その国が一般的に「解雇がしにくい/しやすい」かを判断をすることには慎重であるべきとも言えるだろう。

「解雇規制」の議論は今後もなされるだろう。InFactとしてその重要性を否定するものではない。ただし、その際にOECDの指標を使う際は、単なる日本の順位だけでなく、考慮されている項目を細かく検討する必要がある。

(清水竜太郎、田島輔)