ファクトチェックが社会を分断させる要因になっているのではないか。そうした懸念がある。実際、ファクトチェックが様々なメディアによって行われているアメリカでは社会の分断化が顕著になっている。こうした事態を避けるため、InFactは他者を糾弾しない「優しいファクトチェック」を開始する。「優しいファクトチェック」とは他者に「優しい」という意味で、誤った情報や不正確な情報及びその発信者を一刀両断にするのではなく、丁寧な言葉で正しい情報を付加することを目指し、それによって誤りの指摘を受けた側も納得できるファクトチェックを目指す。(InFact編集長 立岩陽一郎)

誤った情報やそうした情報の発信者を糾弾しない「優しいファクトチェック」は4月のファクトチェック記事から実践する。

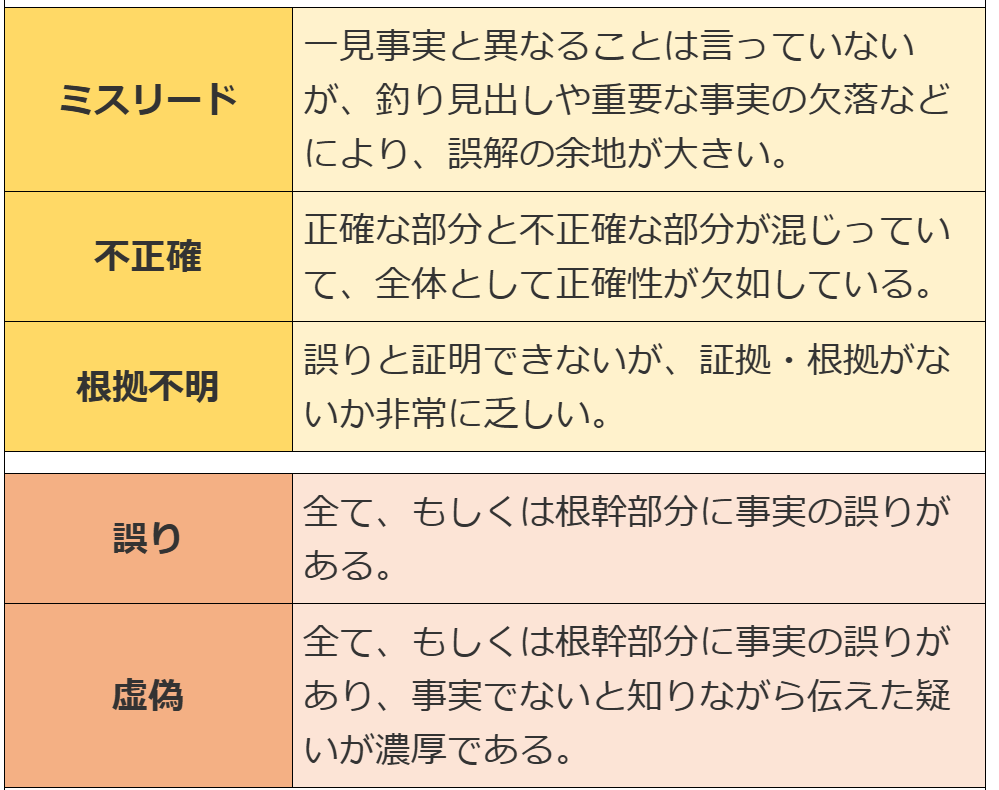

InFactは2017年の解散総選挙から本格的にファクトチェックを行い、以後、有力な政治家の発言、政府の発表、主要メディアの報道について検証し、その内容を記事化して来た。InFactも加盟する日本のファクトチェック推進団体であるFIJ=ファクトチェックイニシアチブ・ジャパンがレーティングの指標を発表した後は、このレーティングを使ってファクトチェックしてきた。以下がFIJレーティングの一部だ。

例えば、大阪府の吉村知事が「75%もの学校から(万博)参加希望」が有ったとの発信がなされた際のファクトチェック記事では、調査対象は1900校であり、この時点の参加希望は950校だったことから、参加希望校の割合は50%となると指摘した上で「ミスリード」と判定した。InFactとしては事実を付加する意味で記事を出したものだが、「ミスリード」という言葉の持つ語感から吉村知事を糾弾する記事のように受け取られた面も否定できない。

上記の通り、FIJのレーティングではミスリードは、「一見事実と異なることは言っていないが、釣り見出しや重要な事実の欠落などにより、誤解の余地が大きい」というもので、記事はそれに準じて判定したものだが、「ミスリード」という言葉を使うことで発言者を糾弾しているかのような印象を与えるとの指摘が寄せられた。

InFactのファクトチェックは公職にある有力者などの発言を検証することに力点を置いているものの、そうした人々を糾弾することを目的としていない。むしろ、糾弾するようなファクトチェックは避けるべきと考えている。

このため、InFactでは指摘を受けた側が納得できるようなファクトチェックを模索するために内部で議論を重ねてきた。今回InFactが「優しいファクトチェック」の実践を決めた判断はその議論を踏まえて決定したものだ。「ミスリード」「虚偽」などのレーティングの言葉が持つ厳しい語感が、社会の分断化を生じさせる恐れがあるとの判断に立ち、今後はレーティングを使わずにファクトチェックの結果を簡潔且つ丁寧に説明する方法を用いる。

それに伴い、従来はレーティングを視覚的に示すために使っていた上記のエンマ大王の利用もやめる。エンマ大王は引き続きInFactのファクトチェックを象徴するマスコットとして使うが、対象言説を監視するシンボルとしてではなく、ファクトチェックを行うInFact自身の取り組みを厳しく見つめる存在と位置付ける。

4月2日は国際ファクトチェック・デイで、毎年、世界でファクトチェックについて考えるイベントが開かれる。InFactはこの機会に、社会の分断につながらず正しい情報を付加することを目的としたファクトチェックの取り組みに更に努めたいと考えている。