(109頁)

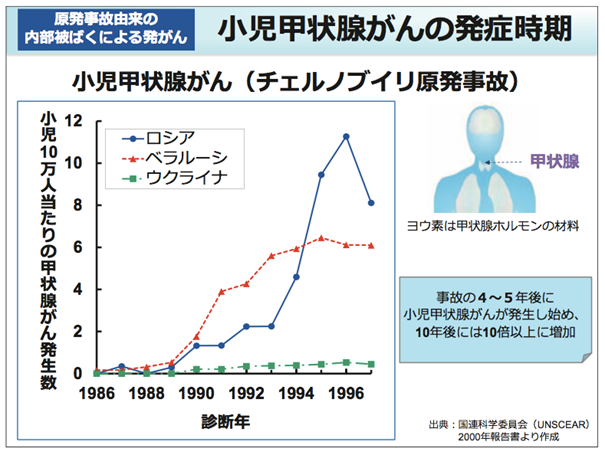

しかし、図3のグラフの出典「国連科学委員会2000年報告書」にある左の二つのグラフ(図4)を、図3のものと見比べてほしい。

図4の上のグラフは14歳未満の発症数で、1986年の患者数と翌年からの微増がわかる。一方、環境省の資料にある下のグラフは、10万人あたりの発生数なので、4〜5年後から増加したようにみえる。

環境省に、下ではなく上のグラフを使い、「小児甲状腺がんの増加は4〜5年後ではなく翌年からと訂正する必要があるのではないか」と問い合わせてみた。しかし、回答は無かった。環境省と共同でこの基礎資料を作成した「放医研」にも問い合わせたが、同様に回答はなかった。

- ●厚生労働省がWHOに修正させた被曝推計値

「検討委員会」の根拠④によると、「被曝の影響とは考えられない」のは「チェルノブイリよりも被曝線量が少ないから」という。

この根拠に対して、次の4つの理由から「チェルノブイリと被曝線量を比較することに果たして意味があるだろうか」という疑問が生じる。

イ)福島の甲状腺被曝線量データは不十分で不確か。

ロ)チェルノブイリでは、被曝線量が少ない地域でも小児甲状腺がんが増加した。

ハ)チェルノブイリでは、発症数と被曝線量による予測数が一致しなかった。

二)チェルノブイリでは、被曝線量が不明でも被曝との因果関係が認められた。

順番に説明しよう。