太平洋戦争下の日本で唯一の地上戦を経験した沖縄。その凄惨な状況は沖縄では語り継がれているが、本土にはあまり伝わっていない。それどころか、それは被害を誇張したものと主張する人もいる。こうした中、沖縄戦の被害について国の責任を求めた裁判で、2018年、最高裁判所は、国の責任は認めなかったものの、沖縄戦の被害については原告の訴えを認める判決を出している。つまり司法が沖縄戦の悲惨な実態を認めたということだ。では、裁判所が認めた沖縄戦の実態とはどういうものだったのか。この裁判をフォローしてきたジャーナリストが伝える。(取材・文・写真/ 文箭祥人)

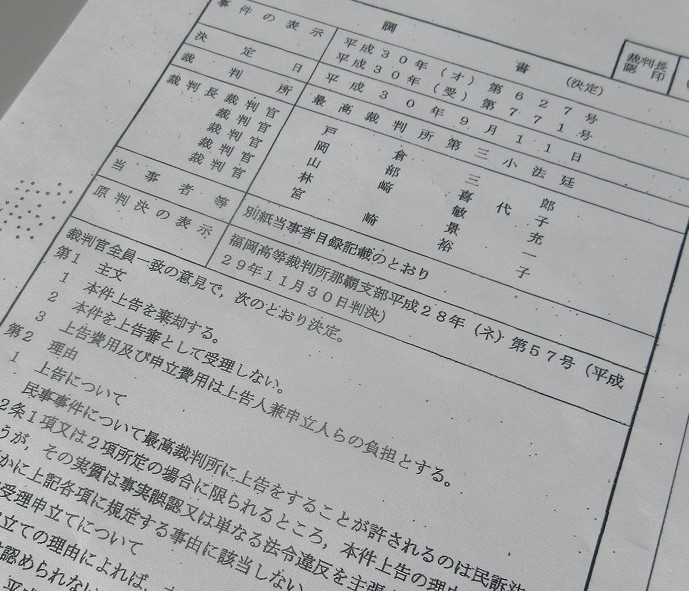

最高裁の決定書

「裁判官全員一致の意見で、本件上告を棄却する」

味気ないとしか言えない一枚の紙。そこにそう書かれている。

平成30年(2018年)9月11日付けの最高裁の決定書だ。「本件」とは沖縄戦で被害を受けた住民や遺族が国に謝罪と補償を求めた裁判。一般に、沖縄戦被害国家賠償訴訟と呼ばれる裁判の最終決定だ。

この裁判は、2012年8月15日、沖縄戦の民間被害者やその遺族が国を相手に、沖縄戦被害について謝罪と補償を求める裁判を起こしたものだ。

何の補償もされないまま放置された沖縄戦の民間被害者が、正面から国家賠償を求めた初めての訴訟だった。

住民側は、国と軍は本来住民を保護すべき責務を負っていると主張。一方、国は当然の様に、全面的に争う姿勢を示した。その国側の主張は、国家無答責論。これは、沖縄戦は明治憲法下で起こったことで、明治憲法下では国が行った行為によって住民が被害を受けたとしても、国は責任を負わないとする論だ。国家賠償法は戦後できた法律だから、戦前、戦中に遡って責任を求めることはできないという主張とも言える。

そして、裁判所の判断が冒頭の言葉になる。国家無答責論を支持して住民敗訴が確定した。

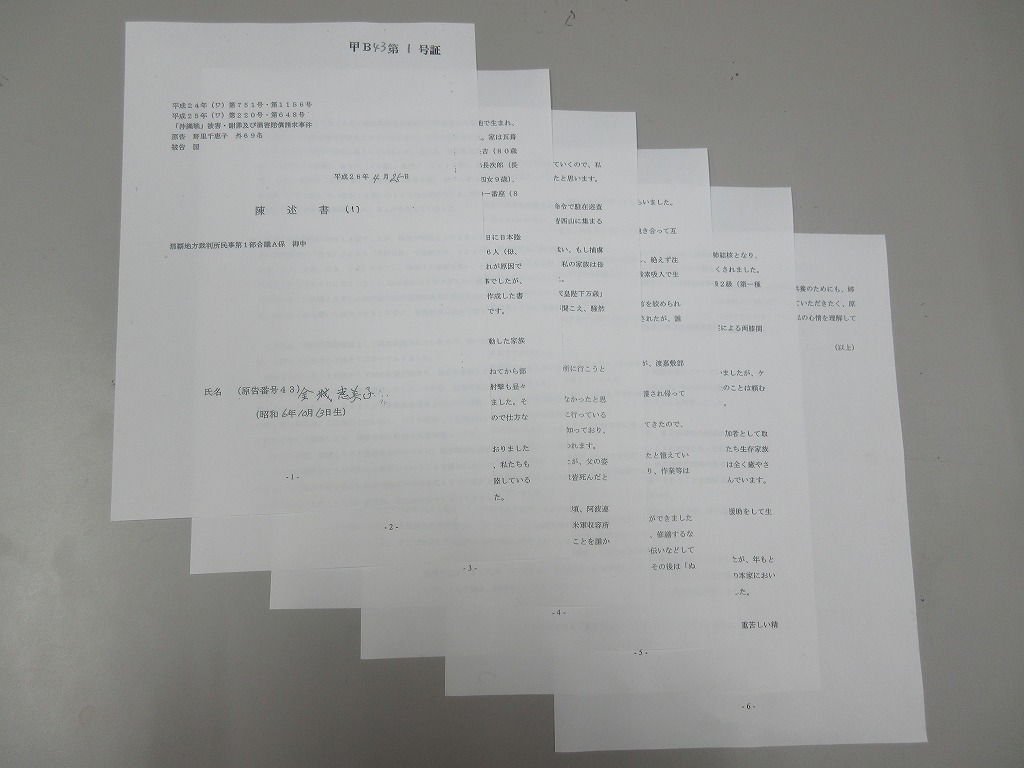

しかし、実は、この裁判では、見過ごされがちなある重要な事実がある。この裁判では、79人の原告が陳述書を裁判所に提出し、原告やその家族・親族がどんな被害を受けたのか、日本軍はなにを住民にしたのか、詳細に説明している。裁判所は、これらの陳述書の内容を事実だと認めたのだ。さらに43人の原告が戦争PTSDだと診断された事実も認めた。

裁判で原告の訴えは認められなかったが、司法が沖縄戦の被害事実を認定したことは極めて大きい。

沖縄戦

ここで沖縄戦についておさらいをしておきたい。

沖縄を戦場として行われたアジア・太平洋戦争末期における日米両軍の戦闘。民間人の戦没者数は正確な統計資料があるわけではないが、15万人に上ると言われている。

沖縄県が編纂した沖縄県史は、住民被害について「歴史上かつてない、筆舌に尽くしがたい地獄絵さながらの出来事に遭遇し、多大な肉体的、精神的、物的被害をこうむった。米軍の近代殺戮兵器による非戦闘員たる住民への非人道のきわみである無差別爆撃によるものであったが、日本軍によっても直接間接的に被害を受けた結果でもあった」と記している。

司法が認めた金城恵美子さんの証言

「山の形を見ただけで『集団自決』の現場を思い出して苦しくなる」

原告の一人、金城恵美子さんが陳述書に残した言葉だ。金城さんは渡嘉敷島で起こった「集団自決」の生存者だ。当時、14歳だった。

渡嘉敷島は慶良間諸島の島で、那覇から西に30キロにある細長い島。美しいサンゴの海で‘ケラマブルー’と呼ばれ、海外から多くの観光客が訪れる。この美しい小さな島で、「集団自決」が起こった。

「集団自決」について、渡嘉敷村ホームページに次のように記されている。

「1945年3月27日、米軍が渡嘉敷島に上陸、占領した。日本軍の特攻部隊と住民は山の中に逃げ込んだ。パニック状態に陥った人々は避難の場所を失い、島北部の北山(ニシヤマと呼ぶ)に追い詰められた。そして3月28日、『集団自決』が起こった。手留弾、小銃、かま、くわ、かみそりなどを持っている者はまだいい方で、武器も刃物ももちあわせのない者は、縄で親兄弟の首を絞めたり、首を吊ったり、この世のできごととは思えない凄惨な光景の中で、自ら生命を断っていった」

「米軍が上陸直前又は直後に、警備隊長は『住民は軍と共に行動し、敵に降伏することなく癒々と言う時にはいさぎよく死に花を咲かせ』と自決命令を下した」

「『集団自決』とみなされる公簿上の戦没者数は合計330人」

金城さんは1931年(昭和6年)10月13日に渡嘉敷村字阿波連で生まれた。沖縄戦当時、家族は祖父新垣長吉(80歳位)、父長英(49歳)、母ウタ(47歳)、姉房子(長女17歳)、弟長次郎(長男11歳)、妹勝子(三女9歳)、弟長太郎(次男6歳)、妹ツル子(四女9歳)、弟長興(三男1歳)、そして恵美子さん本人(次女1 4歳)の10人の大家族。瓦葺きの大きな家で暮らしていたが、日本軍人が家の8畳間の一番座で生活していた。父親は沖縄防衛隊として現地召集された。

3月23日、米軍の空襲が始まり、金城さん一家は阿波連部落の裏山の防空壕に避難する。その後、米軍の空襲や艦砲射撃が激しくなり、25日、祖父が家を離れようとしなかったため、祖父を残して、金城さんを含む子ども7人と母ウタは渡嘉敷部落後方の山中に移動。27日、同じ阿波連部落民からどうせ死ぬなら故郷で死のうと誘われ、阿波連に向う。しかし、途中で駐在巡査に「阿波連部落もすでに敵が上陸している」と追い返され、元の山中に戻る。そして28日、「皆、北山に集まるように」と島民に指示があり、移動していく人たちに金城さん一家もついて行った。200人くらいが集まっていたという。

金城さんは「集団自決」が始まったときにその場にいた。陳述書で次のように証言する。

「集まった人々は口々に『天皇陛下万歳』を叫びながら自決が始まりました。あちらこちらで手榴弾の爆発音とともに悲鳴が聞こえ、騒然となりました。手榴弾がなかった私たち家族も巻き込まれました」

さらに続ける。

「陸軍の赤松隊長の命令で駐在巡査が『住民はひとりたりとも敵の捕虜になってはいけない、皆、北山に集まるように』と指示し、各家族単位に兵隊が手榴弾を配り、『敵が来たらこれで戦い、捕虜になるのならこれで自決せよ』と命令が下った」

「赤松隊長」とは陸軍海上挺進戦隊第3戦隊の赤松嘉次戦隊長のことだ。赤松隊長の「集団自決」の関与については、「集団自決」裁判(2005年提訴、2011年判決のいわゆる大江・岩波裁判)で事実認定されている。

金城さんは、しかし集団自決を生き延びる。そのくだりも陳述書に書いている。

「『「集団自決」』が始まった時、私の隣にいた年上の女の人が「防衛隊のお父さんがいる所に行こう」と言うので、急に父が懐かしくなり、その人について行きました。私を連れ出してくれた人のことを私は知りませんでしたが、父が防衛隊に行っていることを知っていた人だろうと思います。この人は、自決が始まることを知っていて、自分だけが出て行くのは怪しまれると思って、私を誘ったのだと思います。私がついて行った所はさらに山奥で、父の姿は見えませんでした」

家族10人のうち、母、長男、三女、次男、四女、三男の6人が亡くなった。生き残ったのは長女房子と金城さんの2人だけ。金城さんはけがもなく無事だった。長女の房子は重傷を負った。

金城さんは房子さんの被害を証言する。

「長女房子は『集団自決』が始まったとき、後ろからいきなり誰かに首を絞められて意識不明になり、背中から胸に突き抜ける刺し傷を負ったと言います。傷は背中から胸にかけて突き抜け、傷は化膿し、絶えず注射器のようなもので膿を吸い出し、自力では呼吸困難なため酸素吸入で生きている状態でした。その後、この胸の重い傷害が肺結核となり、肉体的にも精神的にも苦痛にさいなまれ、仕事にもつけず療養生活を余儀なくされました」。

房子は「集団自決」から61年経った2006年6月26日、療養生活を続ける中で息を引き取ったという。

認められた戦争PTSDの被害

「集団自決」で無傷だった金城さんだが、精神的被害を受けた。戦争PTSDだ。 金城さんは書いている。

「『集団自決』があった渡嘉敷島でなくても、どこかで山の形を見ただけで当時の『集団自決』の現場を思い出して苦しくなります。『集団自決』のことを語ると眠れなくなります。沖縄の上空を飛ぶ米軍のジェット機が落ちてこないかと不安になります」

精神科の蟻塚亮二医師は「『集団自決』の阿鼻叫喚の現場をみた後、不眠、フラッシュバック、恐怖と戦慄の蘇り、不安、苦悩に今もさいなまれていて、沖縄戦に由来する心的外傷後ストレス障害(PTSD)である」と診断した。

トラウマ(心の傷)の記憶は脳の中に刻み込まれる。消えることはない。年月が経って、すっかり忘れたころに、家族の死や親しい人との別離などをきっかけに、脳に中に閉ざされていた記憶が現れることがある。これを心的外傷後ストレス障害(PTSD)と呼ぶ。

金城さんの診断書は裁判所に提出され、裁判所はこの診断書の内容も事実だと認めている。

次回は、裁判をたたかった瑞慶山茂弁護士に、なぜ、裁判を起こしたのか、判決をどう受け止めているのかを、筆者とこの裁判との関りとともに伝える。

(文箭祥人/ ジャーナリスト 放送局に勤務する傍ら独自の視点でニュースを追いかけている)